日本が抱えている社会問題を一覧にして紹介しています。社会問題を知るほどに、将来に対する悲観的な気持ちも湧いてきますが、知ることが解決に向けた第一歩です。

また、これからのビジネスは社会問題を解決する視座が必須となりますので、過度に悲観することなく、ビジネスチャンスのリストというぐらいの前向きな視点で眺めることをお勧めします。

目次

社会問題とは?

社会問題(社会課題)とは、社会の欠陥や矛盾から生じる諸問題のことです。

労働問題・人口問題・人種問題・都市問題・農村問題・住宅問題など多岐にわたりますが、これからの日本は、少子化や高齢化が急スピードで進展していることに由来する問題が山積しており、岐路に立たされています。

日本の社会問題一覧

日本が直面しているそれらの社会問題を五十音順に紹介します。

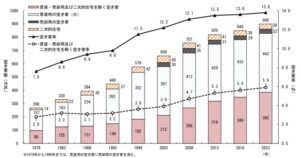

空き家問題

所有者である高齢者が老人ホームに入居したり子供宅に転居したりなどして、誰も住んでいない状態の家(空き家)が増えています。

総務省が実施した「住宅・土地統計調査」の結果によると、2023年(令和5年)10月1日現在の空き家数は900万戸と過去最多になりました。2018年から51万戸の増加、空き家率も13.8%と過去最高を示しています。

空き家数のうち、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は385万戸と、2018年(349万戸)と比べ、37万戸の増加となっており、総住宅数に占める割合は5.9%となっています。

インフラ(社会資本)老朽化問題

日本のインフラ(道路・橋・トンネル・上下水道・公共施設などの社会資本ストック)は1960年から70年代の高度経済成長期に集中的に整備されたため、今後20年間で老朽化(建設後50年以上経過)して維持管理・更新が必要になるインフラが一斉に増えてきます。

東京五輪(1964年)や大阪万博(1970年)などで、他の地域よりも早く公共投資を集中させた首都圏と近畿圏でインフラの老朽化が顕著となっています。

こうした老朽化したインフラは、地震などをきっかけとして使用停止になる事例が多発しています。東洋大学大学院の根本祐二教授(『朽ちるインフラ』著者)によると、更新費用は今後50年間で総額450兆円、年額9兆円と試算されていますが、財政不足の国や地方自治体では予算がないために実態調査すらできず、老朽化を放置せざるを得ない状況に陥っています。

介護離職問題

家族を介護するという理由で勤めている会社を退職したり店を畳んだりして離職(転職)することをいいます。

総務省によると、介護や看護のために前の仕事を辞めたという人は約9万9000人となっています。約9万9000人のうち8割が女性となっています。

また、40代から50代のいわゆるミドル世代も多く、退職される企業としても打撃となり社会問題になっています。

買い物難民問題

買い物難民(買い物弱者)とは、さまざまな理由によって食料や生活に必要なものを買えなくなる人のことです。ものだけではなく郵便局や病院、役所などでの手続きなど料金を支払って受けられるサービスを受けられなくなることも含まれ、社会問題になっています。

買い物や生活に関するサービスが受けられないことから人の命にかかわる問題です。経済産業省の報告書では全国で約700万人いると推計されています。

買い物難民は農村や山間部にある小さな集落だけに限らず、地方の都市をはじめ団地などが多いベッドタウン、大都市にも存在します。

買い物難民が生まれてしまう原因としては「スーパーの廃業や各商店・商店街の衰退」「山間部での公共交通機関の衰退やガソリンスタンドの減少」「住民の高齢化」といったものが挙げられます。

海洋プラスチック問題(マイクロプラスチック)

国際NGOのWWFによれば、既に世界の海に存在しているといわれるプラスチックごみは合計で1億5,000万トン。

そこへ少なくとも年間800万トンが新たに流入しており、このまま対策を講じなければ、2050年には海に生息する魚の総重量を上回る規模にまで増えると推定されています。

それらは時間が経過すると大きさ5ミリ以下の「マイクロプラスチック」となり、飲料水や食塩などに含まれている可能性が指摘されています。また、魚などの海洋生物に取り込まれ、最終的には人間が摂取しているのは確実です。

WWFは、「平均的すると人は1週間にクレジットカード1枚分(約5g)のプラスチックを摂取している」というショッキングな発表をしました。

日本は、プラスチック廃棄量の国別比較(2015年)では、1人あたりの廃棄量が米国に次いで2番目となっています。また、香港、米国に次いで世界で3番目の廃プラスチック輸出大国(2018年上半期)となっており、国際的にみても恥ずべき状況となっています。

限界集落問題

限界集落とは高齢化や移住する人がいないことから集落の人口が減り、地域社会としての機能が衰えて限界に達している集落のことで、具体的には、「集落の中で65歳以上の人口が50%以上を占めている状態」と定義づけられています。

国土交通省と総務省との共同調査によれば、限界集落の数は全国で1万5,568箇所あることがわかりました。

中国地方が最も多く、次いで九州地方や四国地方に多く存在しており、「元々規模の小さな集落」「山間部に位置する集落」「役場から10キロ以上離れている」といった共通の特徴があります。

高齢化

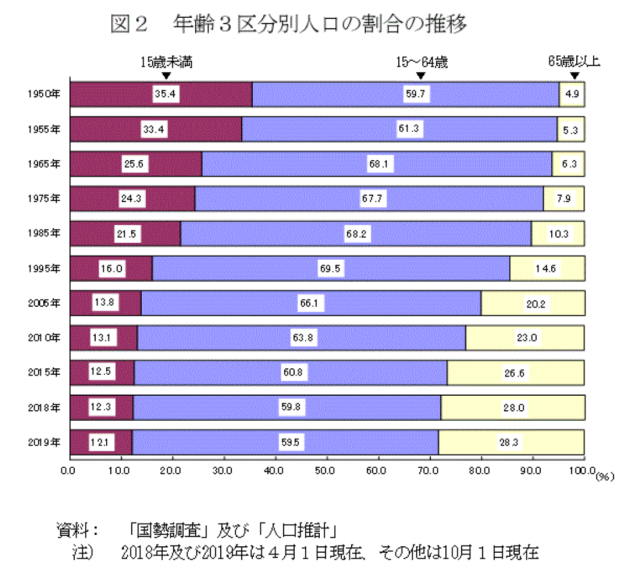

総務省統計局によると2019年の9月時点で日本の高齢化率(65歳以上の高齢者が人口全体に占める割合)は約28.4%と過去最高となっています。

2019年時点で日本は高齢化率で世界1位となっています。2位がイタリアで23%、3位がポルトガルで22.4%と続いています。

通常21%を超えると高齢化社会ではなく超高齢化社会と呼びますので、日本は高齢化社会ではなく超高齢化社会と呼ぶのが正解です。しかも、2065年には38.4%まで上昇すると予測されています。(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口[平成29年推計])

日本の高齢化率が特に高くなっていくのは、長寿が要因ではなく、少子化が大きな要因です。平均寿命の延びも高齢化率を高める方向に働きますが、実際のところは先進諸国における平均寿命の相違はさほど大きなものではなく、特に大きいのは出生率の違いであって、そのありようが高齢化率を左右することになります(参考:「人口減少社会のデザイン(広井良典)」)。

ジェンダー不平等(男女格差)問題

ジェンダーとは性別を意味し、性別的な差別によって起こる不平等をジェンダー不平等といいます。

特に社会的・文化的な性差のことで「男性だからこうするべき」「女性だからこうだ」というような社会からのレッテルのようなものです。

男女という性別によって起こる理不尽な差別、ジェンダー不平等が起こる原因は様々ありますが、代表的な原因としては「伝統的な風習や文化など」「宗教上の理由」「生物学上の役割の違い」が挙げられます。

世界経済フォーラムが発表するジェンダーギャップ指数(Global Gender Gap Index)では、日本は2023年時点で146カ国中125位と、先進国の中でも非常に低い順位となっています。この指数は、経済、教育、健康、政治参加の4つの分野で評価されますが、特に政治と経済分野でのスコアが低い状況です。

自殺

人口動態統計(厚労省)の死亡者総数に対する死亡原因別の順位(占有率)で「自殺」は9位(1.5%)となっています。1位は癌(27.9%)、2位心疾患(15.3%)、3位脳血管疾患(8.2%)となっています。

世界との比較では、WHOの2016年度の統計によると、日本人の自殺者数の順位(人口10万人あたり)は14位(18.5人)、性別に見ると、男性17位(26.0人)、女性8位(11.4人)となっています。

2018年度における全年齢層の自殺の原因・動機は以下のようになっています。

- 健康(49.2%)

- 経済・生活(16.2%)

- 家族(14.9%)

- 勤務(9.5%)

- 男女(5.1%)

1位は心身の健康問題で、具体的にはうつ病などの精神疾患などが原因になっています。2位は生活苦、借金などの経済・生活問題です。生活保護を受けている人の自殺率は一般の人の2倍となっており、特に20代では6倍となっています(2012年)。

家族内の不和なども原因として多く、3位となっています。

2019年以降は自殺者数が増加傾向にあります。年齢別では10~44歳の各年代で死因の第1位が自殺となっており他国に比べて高い状況です(2020年)。

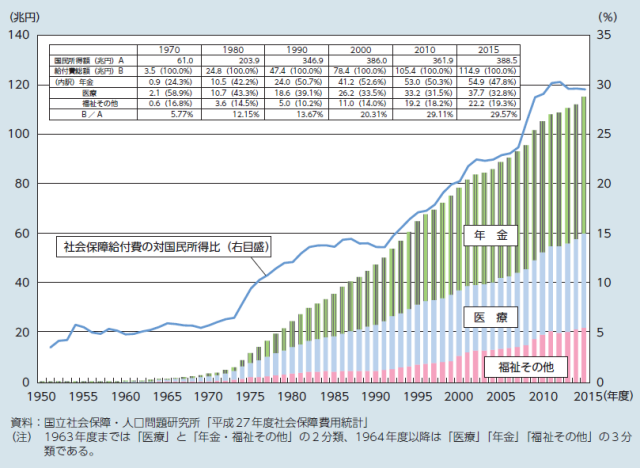

社会保障費の増大

社会保障費の増大は日本が抱える最大の社会課題の1つです。

2019年度の政府予算(一般会計歳出)101.5兆円の中で、借金の返済に充てている国債費23.5兆円、地方に回している地方交付税交付金16.0兆円を除いた正味の政府予算(一般歳出)は62.0兆円となります。そのなかで、社会保障の予算は34.1兆円となっており、62.0兆円の55%と半分以上を占めています。

税金に社会保険料を加えた「社会保障給付費」は2016年度で116.9兆円となっており、2060年頃に向けて増加を続けていきます。

2025年には、1947~49年に生まれたいわゆる「団塊の世代」全員が75歳以上に達し、年金や医療費・介護費などの社会保障費が一気に増大する「2025年問題」が指摘されています。

少子化

少子化(しょうしか)とは一般的に「出生数が減少すること」を意味します。

人口学においては、「”合計特殊出生率(1人の女性が一生に産む子の数)”が”人口置換水準(長期的に人口が安定的に維持するための合計特殊出生率。国連は先進諸国の人口置換水準を2.1と推計)”を相当長期間下回っている状況」のことを指します。

2018年の日本の出生率は1.42となっています。出生率が比較的高い先進国は、フランス1.92、スウェーデン1.85、アメリカ1.82といった状況です。一方で低い国は、ドイツ1.59、イタリア1.34、スペイン1.32といった状況になっています。

総務省の発表によれば、2019年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)は前年に比べ18万人少ない1533万人で、1982年から38年連続の減少となりました。 総人口に占めるこどもの割合は45年連続の低下で、1950年には3人に1人が子供だったものが8人に1人の割合となっています。

消滅可能性都市

「消滅可能性都市」とは、2014年に増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる日本創成会議の発表した、「少子化や人口移動に歯止めがかからず、消滅する可能性がある896自治体」を指します。

なかでも人口が1万人を割る523市区町村は「消滅可能性が高い自治体」と位置づけられました。

青森、岩手、秋田、山形、島根の5県では8割以上の市町村に消滅可能性があると指摘されましたが、そうした地方だけにとどまらず、東京都豊島区、埼玉県三郷市、千葉市花見川区、大阪市中央区、札幌市南区、広島市安佐北区などの大都市の人口集中地域も含まれています。

シングルマザー(母子家庭)の貧困問題

離婚や死別、未婚などによって、母親だけで子どもを育てている家庭のことを母子家庭といい、母子家庭の母親をシングルマザーといいます。

厚生労働省によると、全国の母子家庭は123.2万世帯、父子家庭は18.7万世帯となっており、母子家庭の割合がかなり多くなっています。

ひとり親世帯の平均年間収入は父子家庭の場合は420万円、母子家庭は243万円となっており、母子家庭の方が半分近く少なくなっています。

ひとり親の就業状況はシングルファーザーの場合は85.4%が正規の職員や従業員であるのに対して、シングルマザーの場合は44.2%しか正規の職員として働いていません。同じくらいの43.8%がパートやアルバイトで生計を立てています。

生物多様性の喪失

国際自然保護連合(IUCN)の公表によれば、世界では40,000種以上の生物に絶滅の危惧があります。これは全評価種の27%以上に相当します。

日本列島は世界的に見ても生物多様性の豊かな国ですが、人口密度が高く経済活動も活発なため、数の減少や絶滅が懸念されている種が多数あります。環境省が「日本の絶滅のおそれのある野生生物」を発行しており、定期的にレッドリストの見直しを実施しています。2012年及び2013年に公表された第4次レッドリストでは10分類群合計で3,597種となっており、増加傾向にあります。

大規模自然災害

自然災害とは、危機的な自然現象によって人命や人間の社会的活動に被害が生じる現象のことを指しています。法令上では「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されています。

首都直下型地震や東南海トラフ地震、富士山噴火がいざ起これば、甚大な被害の発生が想定されます。また、気候変動の影響で激甚化している風水害も毎年のように発生しています。政府は国土強靭化対策を進めようとしていますが、財政問題などの限界もあり、万全であるとはいえません。

英国の調査会社EIU社が発表した「安全都市指数(Safe Cities Index)」の2019年版では、3年連続で東京が「世界で最も安全な都市」に輝いています。「サイバーセキュリティ」1位、「医療・健康環境」2位、「インフラの安全性」4位、「個人の安全性」4位で総合スコアが1位となりました。大阪も第3位に入りました。

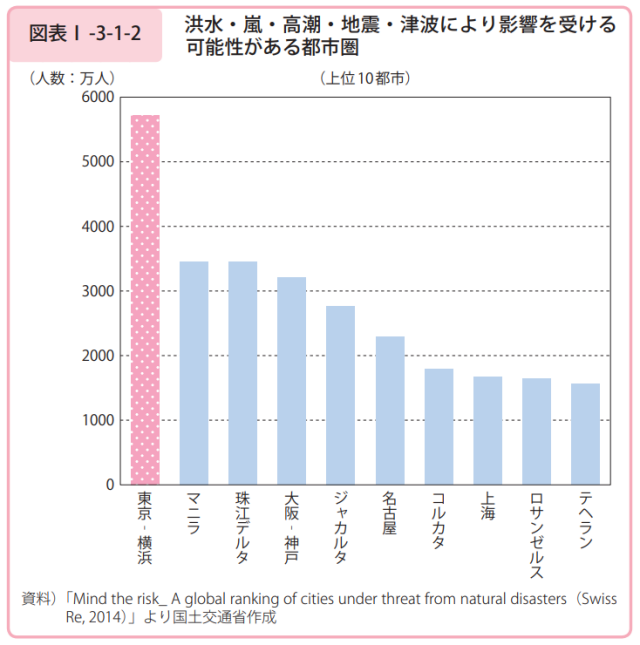

一方で、世界最大の最保険会社である英ロイズがケンブリッジ大学と共同で行っている都市リスクの指標(紛争や災害の脅威を試算したもの)では、リスクが高い都市として東京が第1位、大阪が第6位となっています。

東京一極集中

政治・経済・文化・人口など、社会における資本・資源・活動が東京に集中していることによって生じる問題のことをいいます。東京一極化による問題点を挙げます。

- 過密

…密集した住宅環境、交通渋滞、通勤ラッシュなど。 - リスクへ脆弱性

…地震や洪水などの自然災害やテロなどによって首都機能が全滅する可能性。 - 地方の人材流出

…企業の本社機能集約の結果、大学卒業生が地方から東京に多量に流出。 - 資産格差

…地価高騰によって、東京で土地を持つ人と持たない人との資産格差拡大。 - 規模の不経済

…OECDによれば約700万人を越えると大都市圏の規模と所得は負の相関になる。

東京だけに限らず、中京圏・大阪圏などの他都市部への人口集中も進んでいます。日本国内の都市化率は、1950年には30%強に過ぎなかったのが、2050年には90%を大きく上回ると予測されています。

また、日本に限らず世界的に都市部への人口集中が続いており、先進国では約80%に達し、2050 年には90%になると予想されています。

令和2年の国土交通省白書によれば、「洪水・嵐・高潮・地震・津波により影響を受ける可能性がある都市圏」として、災害に対する総合的なリスクは、東京・横浜圏が最も高いと評価されています。

独居老人(高齢者の一人暮らし)の増加

内閣府によると、65歳以上の一人暮らし、独居老人は2015年(平成27年)には男女合計で約600万人に達しました。男女別にみると男性が約200万人、女性が約400万人となっています。この数値は増える傾向にあって、2025年(令和7年)には全体で約750万人に達すると予測されています。

独居老人が増えている理由としては、主に「さまざまな理由で頼れる人がいない」「慣れ親しんだ場所から離れたくないという高齢者が多い」といったものになります。

2025年問題

2025年には人口の約3分の1が65歳以上の高齢者で占められるようになります。

その頃、世代別人口の多い「団塊の世代」(1947〜1949年の第一次ベビーブームに生まれた人たち)が75歳以上の「後期高齢者」になります。

現時点でも介護職員の数は不足していますが、2025年には労働力不足が38万人に達すると予想されています。また、医療費や社会保障費の負担増大が深刻化することも予測されています。

こうした、介護に纏わる様々な問題が、2025年頃を境に加速すると予想されていることから、「2025年問題」と呼ばれています。

認知症高齢者数の増加

2024年に厚生労働省の研究班が発表した今後の認知症と軽度認知障害(MCI)の患者数推計によると、2022年時点で認知症を患っている人の数は約443万人。また、認知症予備軍とされる軽度認知障害(MCI)の患者数が約558万人と推計されました。

団塊ジュニアの世代が65歳以上になる2040年には認知症患者数が約584万人、MCIの患者数が約613万人になると見込まれています。高齢者のおよそ15%、6.7人に1人が認知症になると推計されています。

認知症になってしまうのは本人にとってつらいことですが、その家族、更には社会全体にも問題が波及していきます。

貧困問題

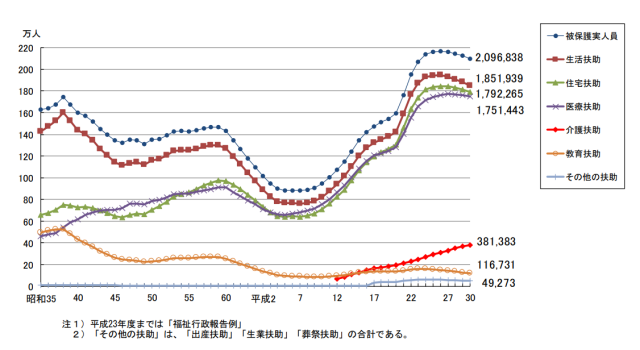

厚労省の調査結果(平成30年度確定値)によれば、2018年度の生活保護受給者の数は約200万人となっています。

グラフを見てみると、平成27年(2015年)以降、数年は微減傾向にありますが、長期的なスパンでは平成7年(1995年)を谷として増加傾向にあります。

また、厚労省の国民生活基礎調査結果によれば、日本の相対的貧困率は2015年は15.7%となっています。日本では人口の1億2700万人の15.7%、すなわち約2,000万人が貧困層となっています。

海外との比較では、OECD対日経済審査報告書(2017年版)によれば、日米欧主要7カ国(G7)のうち、日本は米国に次いで2番目に高い比率になっています。

相対的貧困とは、その国の文化水準、生活水準と比較して困窮した状態を指します。OECDの基準によると、2015年時点での相対的貧困の可処分所得は122万円以下、4人世帯で約250万円以下となっています。

10代後半~20代前半の若者、70代以上の老人、そして母子家庭(子ども含む)の3つの層に、相対的貧困が多く存在しています。

また、近年では40代以上で親と同居している引きこもりも問題視されており、内閣府やその他の調査によれば、ひきこもりの数は100万人近くいると言われています。

未婚化

日本の婚姻数は、1972年(昭和47年)の1,099,984組をピークに年々低下傾向にあります。2018年(平成30年)の婚姻件数は586,438組でピーク時と比較して50万組以上減少しています。

2015(平成27)年の国勢調査では、35~39歳男性の未婚率35.0%、35~39歳女性の未婚率23.9%となっており、男性の約3人に1人は未婚で、女性の場合は約4人に1人が未婚です。

40歳を過ぎて結婚する人もいますが、男性の生涯未婚率は24.2%、女性は14.9%となっており、男性の4人に1人、女性の7人に1人は結婚歴がないという状況になっています。

未婚化が増加している背景には「経済的な不安」「出会いの減少」「恋愛への憧れ消失」といった理由が挙げられます。

バブル経済崩壊後、非正規雇用や無職で家族を養えるだけの収入を得られず、親といつまでも同居するパラサイト・シングル化してしまったり、長時間労働でゆとりがなく異性と出会う機会が少ない、そもそも恋愛はお金がかかるし面倒といった考え方が増えていることも未婚化の原因となっています。結婚したくてもできない背景に問題がありそうです。

無縁社会

無縁社会(むえんしゃかい)とは、2010年に放送されたNHKスペシャル『無縁社会~”無縁死”3万2千人の衝撃~』で用いられた造語です。

人間関係が希薄になっている状況を言いあらわした言葉で、退職して会社組織とのつながりをなくしたり、家族や地域のつながりも希薄であるといった理由で孤立化し、最後は孤独死する人が年間32,000人もいるという内容です。

全国の自治体の調査では、近年、身元不明の自殺と見られる死者や行き倒れ死などの、国の統計には反映されないタイプの死者が急増していることが判明しています。

「無縁社会は自由を求めた日本人が高度成長の人材需要に併せて都市に移動した必然の結果」といった批判もあるようです。

老後破産

2014年に放映されたNHKスペシャル『老人漂流社会“老後破産”の現実』で、”生活保護水準以下の収入にもかかわらず生活保護を受けていない状態”の高齢者の状況を「老後破産」と呼称したことが最初で、その後に広まりました。

2014年時点で独居老人全体約600万人のうち、3分の1に当たる約200万人が老後破産のような状態で過ごしていると見られています。

現役時代には企業で働いて貯蓄を蓄えていたにも関わらず、老後に本人や家族が体を壊して多額の医療費がかかったりして資金が枯渇してしまうといった理由などで、誰でも老後破産に陥ってしまう可能性があります。

ワーキングプア

ワーキングプアとは午前9時から午後5時までなど、1日8時間のフルタイム働いているにもかかわらず、生活を維持するのにギリギリか生活するのに困難な収入の人を指します。

または、生活保護の水準すら満たさないほどの収入しか得られない、別名「働く貧困層」をいいます。

しかし、具体的な意味や定義づけに関しては今もなお議論が続いています。日本では一応、年間で200万円以下と定義づけられることが多いのですが非正規社員が年間200万円以下、正社員の場合は年間300万円以下と考えられるケースもあるようです。

おわりに|日本が抱える社会問題について

日本は世界が経験したことのない、少子化や高齢化を起点とする社会問題と直面しています。

これらの社会問題に正面から向き合い、果敢かつスマートに対応していかなければ、我々には苦しい未来が待ち受けているでしょう。社会問題の解決に向けたコンセプトや取り組みを参考にしながら、自分ごととして行動に移していきませんか。

私たちが日々接している「食」には、貧困・飢餓・健康・環境への負荷といった社会問題が数多く存在しており、持続可能性に対する負のインパクトは巨大なものとなっています。

そのような食に関する社会問題を一覧にしてまとめている記事もご覧ください。