最近、「カーボンネガティブ」といった言葉に加えて、「ネイチャーポジティブ」といった言葉を耳にする機会が増えてきました。本稿では、ネイチャーポジティブとは何か、そして、SDGsとの関係性について解説します。

目次

ネイチャーポジティブとは

「ネイチャーポジティブ(自然再興)」という言葉は、気候変動における「ネットゼロ(温室効果ガスの排出量から吸収量を引いた数字をゼロにすること。カーボンニュートラルとも呼ばれる)」と同等の目標を生物多様性・自然資本分野において設定するための議論が2019年に開始されたことがきっかけで生まれた言葉です。

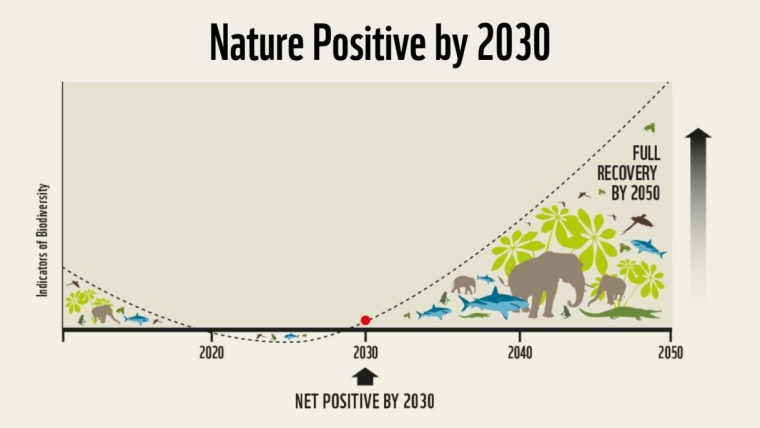

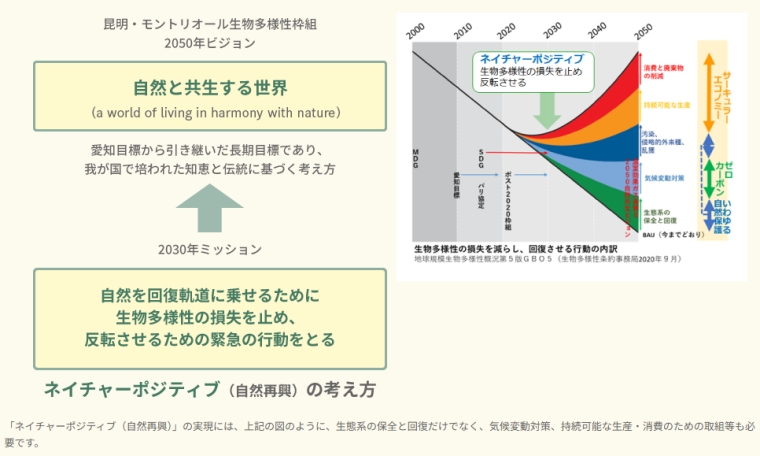

2020年の国連生物多様性サミットで発足した「リーダーによる自然への誓約」で提唱され、「2030年までに生物多様性を回復の道に導く」という、ネイチャーポジティブの方向性が明確に示されることとなりました。2020年を基準として2030年までに自然損失を食い止め、2050年までに自然と共存する世界の実現を目指しています。

従来の環境保全が「自然の損失を抑える」ことに重点を置いていたのに対し、ネイチャーポジティブは「自然生態系の損失を食い止め、回復させていく」ことを意味しています。生物多様性や自然資本の観点から、社会・経済活動による自然への負の影響を抑え、プラスの影響を与えることを目指すという考え方です。

【出典】The Nature Positive Initiative (NPI)

【出典】The Nature Positive Initiative (NPI)

カーボンニュートラルにおいては、大気中の温室効果ガス排出量よりも吸収量が多い状態を示す「カーボンネガティブ」を目指すのに対し、生物多様性・自然資本が回復する(=増加する)という状態を示す「ネイチャーポジティブ」を目指すことになります。ポジティブとネガティブという反対の言葉が使われているので混乱しないように注意が必要です。

ネイチャーポジティブとSDGsとの関連性

ネイチャーポジティブの理念は、SDGs(持続可能な開発目標)と密接に関連しています。

SDGsは、2030年までに達成すべき17の目標を掲げており、その多くが生物多様性・自然資本が回復するというネイチャーポジティブの考え方と一致しています。ここでは、SDGsとネイチャーポジティブがどのように結びついているのか、具体的な目標を例に解説します。

・目標15「陸の豊かさも守ろう」

森林や湿地、草原といった陸上の生態系の保護と回復は、ネイチャーポジティブの中心的な課題です。特に、自然再生を通じて生物多様性を回復させる取り組みは、目標15の達成に直接的に寄与します。

森林や湿地、草原といった陸上の生態系の保護と回復は、ネイチャーポジティブの中心的な課題です。特に、自然再生を通じて生物多様性を回復させる取り組みは、目標15の達成に直接的に寄与します。

・目標14「海の豊かさを守ろう」

海洋生態系の回復はネイチャーポジティブにおいても重要な要素の一つです。持続可能な漁業の推進や海洋汚染の防止は、海の生物多様性を守ることにつながります。

海洋生態系の回復はネイチャーポジティブにおいても重要な要素の一つです。持続可能な漁業の推進や海洋汚染の防止は、海の生物多様性を守ることにつながります。

・目標13「気候変動に具体的な対策を」

気候変動は自然環境に直接的な影響を及ぼし、生物多様性を脅かしています。ネイチャーポジティブの取り組みは、植林や森林保全などを通じて、気候変動を緩和しつつ、生態系を回復させることにつながります。

気候変動は自然環境に直接的な影響を及ぼし、生物多様性を脅かしています。ネイチャーポジティブの取り組みは、植林や森林保全などを通じて、気候変動を緩和しつつ、生態系を回復させることにつながります。

・目標12「つくる責任、つかう責任」

持続可能な生産と消費は、自然環境への負荷を軽減し、資源の枯渇を防ぐ上で重要です。企業がネイチャーポジティブを意識したサプライチェーンを構築し、消費者がエコフレンドリーな選択をすることで、持続可能な未来を実現できます。

持続可能な生産と消費は、自然環境への負荷を軽減し、資源の枯渇を防ぐ上で重要です。企業がネイチャーポジティブを意識したサプライチェーンを構築し、消費者がエコフレンドリーな選択をすることで、持続可能な未来を実現できます。

SDGsの目標達成には、単独の取り組みではなく、相互に関連する複数の目標を同時に進めることが求められます。たとえば、森林再生プロジェクトは、気候変動の緩和(目標13)、陸の生態系保全(目標15)、貧困地域の経済支援(目標1、2)といった多面的な効果をもたらします。ネイチャーポジティブの理念は、こうした複合的な課題を解決するための包括的なアプローチを提供します。

ネイチャーポジティブとSDGsは、自然環境と人類社会の持続可能な発展を共通の目標としています。ネイチャーポジティブを進めることで、SDGsの目標達成を加速させることができ、反対にSDGsの推進はネイチャーポジティブの実現を支える基盤となります。

ネイチャーポジティブの市場機会

世界経済フォーラムの2020年の推計によると、ネイチャーポジティブ経済への移行による新たな機会創出のためには、全世界で年間約368兆円の投資が必要とされています。そして、ネイチャーポジティブ経済への移行に伴って、2030年時点で全世界で年1,372兆円のビジネス機会が増加すると推計されています。

この推計結果を日本に当てはめて環境省で試算したところ、ネイチャーポジティブ経済への移行に伴い、2030年時点で、年47兆円のビジネス機会が新たに生まれると推計されました。当該試算額の4分の3以上が炭素中立(ネットゼロ)や循環経済(サーキュラーエコノミー)とも強く関連しているとのことです。

ネイチャーポジティブに関する日本の動向

2023年3月に「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定されました。同戦略の中で、2030年ミッションを達成するための「5つの基本戦略」を掲げており、その基本戦略3に「ネイチャーポジティブ経済の実現」が位置付けられています。ネイチャーポジティブ経済とは、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させることに資する経済のことです。

2024年3月に環境省から公表された「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」では、施策の方向性と具体的施策について、以下の4つのカテゴリーに分類して各省庁(環境省・経産省・農水省・国交省)の関連施策が網羅的に列挙されています。

(1)リスク・機会の認識、リスクの特定・対応

(2)機会の特定、創出

(3)開示・対話を通じた資金呼び込み、継続的な対話によるリスク・機会探索

(4)基盤環境整備(DX関連/研究開発・技術実証支援/国際枠組みへの参画等/機運醸成、ネットワーク形成)

また、今後の課題として生物多様性クレジットやオフセットなどの経済的手法の活用を検討していくことも記されています。生物多様性クレジットは、生物多様性の保全活動に対して与えられるクレジットで、自然保護のための資金源として期待されています。しかし、信頼性の高い指標の開発や市場の透明性向上など、課題も指摘されています。

2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)

2011年から2020年までの「国連生物多様性の10年」は、愛知目標達成、生物多様性の主流化を目指して、「国連生物多様の10年日本委員会」(UNDB-J)が活動してきました。

30by30目標をはじめとする、ポスト2020生物多様性枠組等の次期国際目標・国内戦略の達成に向け、国、地方公共団体、事業者、国民およびNGOやユースなど、国内のあらゆるセクターの参画と連携を促進し、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組を推進するため、UNDB-Jの後継組織として「2030生物多様性枠組実現日本会議」(J-GBF)が2021年11月に設立されました。

【出典】「2030生物多様性枠組実現日本会議」(J-GBF)

【出典】「2030生物多様性枠組実現日本会議」(J-GBF)

2023年2月の第一回J-GBF総会において、J-GBFのコミットメントとして「J-GBFネイチャーポジティブ宣言」が発表されました。この宣言は、ネイチャーポジティブを実現するような社会経済活動の拡大を目指すものです。J-GBFはこの宣言に基づいて「J-GBFネイチャーポジティブ行動計画」を取りまとめました。構成団体はこの行動計画に基づいて、ネイチャーポジティブの実現に向け、積極的に活動していくこととなっています。

おわりに|ネイチャーポジティブとは

ネイチャーポジティブ(Nature Positive)は、生物多様性の損失を2030年までに止め、回復へ向かわせるという目標を掲げる概念です。

この考え方は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)とも深く結びついていることについて解説しました。SDGsの目標15「陸の豊かさを守ろう」や目標14「海の豊かさを守ろう」は、生物多様性保全を直接的に扱っていますが、その他の目標とも密接な関係があることが分かって頂けたでしょう。

ネイチャーポジティブの実現は、SDGs全体の達成を支える基盤ともいえるものです。自然を守り回復することが、持続可能な社会の実現と人類の未来のために不可欠です。

また、「生物多様性国家戦略2023-2030」では、日本の環境政策においてはネイチャーポジティブ(自然再興)に加えてカーボンニュートラル(炭素中立)やサーキュラーエコノミー(循環経済)の三つの課題の同時解決により、将来にわたって質の高い生活をもたらす持続可能な新たな成長につなげていくことを目指しており、これらの施策の相互の連携が重要課題となっていると記載れています。

生物多様性について詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。

References:

•ネイチャーポジティブ経済移行戦略(令和6年3月)環境省

•2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)