水分の多い食品は、廃棄の際に運搬や焼却で余分なCO2を排出したり、ごみ処理にかかる経費負担と最終処分場のひっ迫問題につながります。何より、せっかく育てた作物を無駄にしてしまうのは”もったいない”ことです。

ここでは、日本国内の食品ロスのうち、主に家庭で発生する食品ロスの現状と、解決に向けて個人ができることや便利な最新技術・機器を紹介します。

目次

日本国内の食品ロスの現状(事業系・家庭系別)

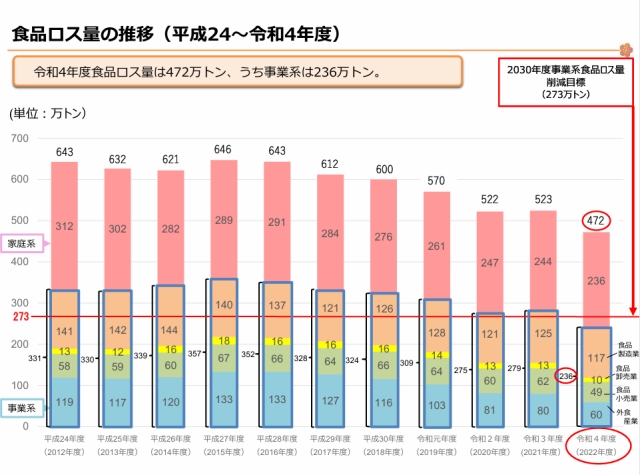

農林水産省が2024年6月に発表した食品ロス量の推計結果によると、2022年度は日本国内で472万トンの食品ロスが発生しました。そのうち事業系が236万トン、家庭系が236万トンとなっており、事業系と家庭系が半々という結果になりました。

10年前(2012年度)は日本国内で643万トンであったことから、171万トン(26.6%)の減少となっています。内訳は、事業系が95万トン(28.7%)、家庭系が76万トン(24.4%)の減少となっています。

事業系、家庭系ともに減少していますが、家庭系の方がやや減少幅が小さい傾向にあります。

家庭における食品ロスの内訳と原因

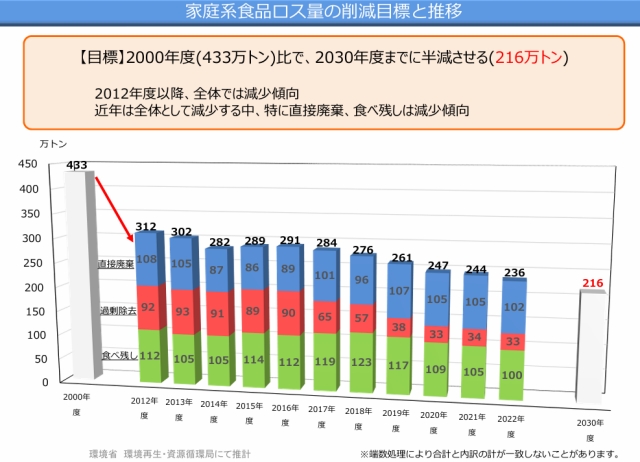

家庭系の食品ロスの内訳は、

| ・「直接廃棄」 約102万トン(43%) ・「食べ残し」 約100万トン(43%) ・「過剰除去」 約33万トン(14%) |

となっています。

10年前(2012年度)と比べると、「直接廃棄」が108→102万トン(▲6万トン)、「食べ残し」が112→100万トン(▲12万トン)、「過剰除去」が92→33万トン(▲59万トン)の減少となっています。「過剰除去」が64.1%と減少幅が最も大きなっている一方で、「直接廃棄」の減少幅は▲5.6%と最も小さくなっています。

それぞれの内訳について発生する原因と例を紹介します。

直接廃棄

賞味期限や消費期限を過ぎた食品や、調理しないまま廃棄されることで発生する食品ロスです。購入した食材を使い切れない計画性の不足や、保存の失敗が関係しています。

| 【例】冷蔵庫の中で賞味期限切れになってしまったヨーグルトや牛乳を捨ててしまう。 |

食べ残し

食事を残すことで発生する食品ロスです。適切な分量を盛り付ける習慣や、食べきる意識の欠如が主な原因となっています。

| 【例】作りすぎた料理を食べきれずに廃棄してしまう。 |

過剰除去

野菜や果物の皮やヘタなど、食材の食べられる部分まで過剰に捨てることで発生する食品ロスです。料理時の調理技術や知識不足が主な原因となっています。

| 【例】大根の葉やキャベツの外葉を不必要に取り除いて捨ててしまう。 |

家庭における食品ロスを減らすために個人ができること

食品ロス削減のために個人が家庭でできることは多岐にわたり、小さな工夫で大きな効果を生むことが可能です。以下に具体的な対策を挙げます。

1.計画的な購入

食品を購入する前に冷蔵庫や食品棚の在庫を確認し、必要なものだけをリストアップして買い物を行います。特売やまとめ買いに惑わされず、消費量を考慮した適量購入が大切です。また、賞味期限が短いものから優先して使う工夫も効果的です。

2.適切な保存方法

食品の保存方法を見直し、冷蔵や冷凍を活用します。例えば、野菜を湿らせたキッチンペーパーに包む、肉や魚を小分けにして冷凍するなど、正しい保存法を取り入れることで食品の鮮度を長持ちさせることができます。また、食品のラベリングや整理をして見やすくすることで、使い忘れを防ぎます。

3.調理と食材の使い切り

余った食材や料理を有効活用する工夫をします。例えば、野菜の皮やヘタをスープの出汁に使う、残り物をアレンジして別の料理に変える、などが効果的です。また、過剰に盛り付けずに一度に食べきれる量を調理することで食べ残しを防げます。

4.賞味期限と消費期限の理解

「賞味期限」と「消費期限」の違いを正しく理解し、期限が近づいても実際に食品の状態を確認して判断することが重要です。食べられる食品を無駄にしない意識が廃棄量を大きく減らします。

賞味期限は「美味しく食べられる期間」を示し、スナック菓子や缶詰など長期間保存可能な食品に設定されます。期限を過ぎても、風味や食感が低下する可能性はあるものの、 保存状態が良ければ安全に食べられることが多いものです。

一方、消費期限は「安全に食べられる期限」を示し、お弁当や生肉などの傷みやすい食品に適用されます。この期限を過ぎた食品は、食中毒のリスクが高まるため、食べるのは避けた方が良いです。

「賞味期限」が過ぎたものを「消費期限」が過ぎたと勘違いして、何も考えずに捨ててしまうことがないようにしましょう。

これらの取り組みは、環境への負担を減らすだけでなく、家計の節約や健康的な食生活にもつながります。家庭全体で意識を共有し、継続的に実践することが、家庭における食品ロス削減の成功の鍵となります。

家庭での食品ロスをなくすための最新技術や機器

家庭での食品ロスをなくすために様々な技術や機器が登場しています。これらは食品管理の効率化や保存期間の長期化によって食品ロスを削減することを可能にしてくれます。以下に例を紹介します。

カメラ、AI付き冷蔵庫

スマート冷蔵庫は、内部のカメラやセンサーで食品の在庫状況を記録し、賞味期限を管理する機能を備えています。スマホと連携し、外出先からも中身を確認できるため、重複購入や使い忘れを防ぐことができます。

パナソニックが2024年5月に発売した冷蔵庫は上部のカメラで野菜室の開閉時に内部を撮影し、AI(人工知能)が早く消費した方がいい野菜をリスト化。おすすめレシピを添えて利用者のスマートフォンに知らせるなどの機能があります。

自動調理家電

食材の分量に応じたレシピを提案する機能や、余った食材を使い切るメニューを提供する家電があります。これにより、食品ロスを減らしながら効率的に料理ができます。

例えば、食材別でみると最も多く捨てられているのは野菜で、「使いかけの野菜を忘れていた」「知らない間に硬くなっていた」といったことが主な理由ですが、自動調理鍋があれば煮込み料理をはじめ、さまざまな料理に活用できるので、使い道に困った野菜の消費に役立ちます。

カメラ付き冷蔵庫やスマートフォンと連携することで、外出先でもレシピを検索でき、買い忘れや食材ロス防止に役立てられます。

高機能ミキサー

タイガー魔法瓶が発売した、果物や野菜を丸ごと粉砕できる高機能ミキサーは、切削力やかくはん力を向上させることで、冷凍した果物や余った葉物野菜なども細かく切らずになめらかなスムージーに仕上げらるようになりました。

フードドライヤー(食品乾燥機)

果物や肉などを乾燥させ長期保存ができるフードドライヤーのニーズが高まっています。

真空パック

スーパーで大量に買った食材を小分けにして保存したい時や、たくさん作ったお料理を鮮度も美味しさも長持ちさせたい時に利用できます。

フードセーバーなどの真空パック機があれば、食材を簡単に真空にすることができます。真空状態にすることで食品の酸化を抑制し、鮮度やおいしさをキープすることができます。また、真空状態にしてから冷凍することで空気が邪魔せず素早く冷凍できるため、解凍時はドリップ量が少なくなり、旨味や食感を残せます。作り置きや野菜の切りおきで保存も料理もラクラク。パックのまま調理できるものは時短にもつながります。

これらの最新技術や機器を生活にうまく取り入れることで、食品ロスの大幅な削減が期待できます。家族全員で意識を高め、これらのツールを効果的に活用することが重要です。

おわりに

家庭における食品ロスの現状と、解決に向けた解決に向けて個人ができることや便利な最新技術・機器を紹介してきました。

食品ロスに対する関心が高まってきたこともあり、事業系、家庭系ともに減少傾向にありますが、家庭系の方がやや減少幅が小さい傾向となっています。

食品ロスに対する正しい知識をもち、新しい技術や機器をうまく利用することで、環境に良いだけでなく自分の経済的・時間的なメリットにもつながりますので、ぜひこの記事を参考にして家庭における食品ロスの削減に役立ててもらえれば幸いです。